Sommaire

Explorez l'univers intrigant des cécidomyies, ces minuscules insectes qui jouent un rôle souvent méconnu mais essentiel dans nos écosystèmes. Grâce à leur diversité et à leur impact sur les plantes, ces petites créatures suscitent la curiosité des scientifiques et des amateurs de nature. Laissez-vous guider à travers les mystères de leur cycle de vie, leur influence sur l'environnement et les défis qu'elles présentent en agriculture pour découvrir un monde fascinant et surprenant.

Identification des cécidomyies

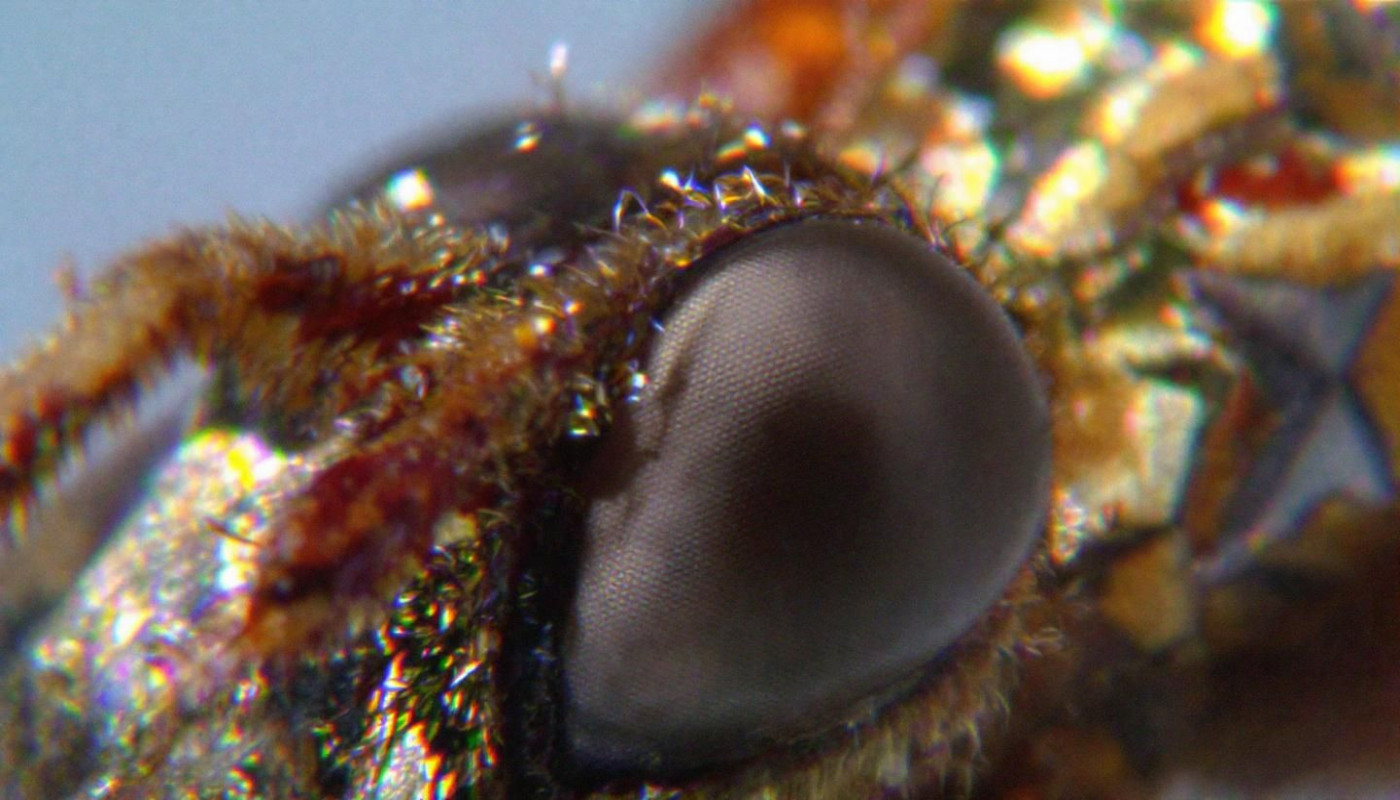

Les cécidomyies sont des insectes minuscules, difficiles à repérer sans observation attentive. Pour une identification précise, il faut se concentrer sur des critères morphologiques distinctifs : leur taille oscille généralement entre 1 et 3 millimètres, ce qui les rend bien plus petits que la plupart des autres diptères. Leur corps allongé présente des couleurs variées, du jaune clair au brun foncé, parfois même rougeâtre selon l’espèce. Un des signes révélateurs chez l’imago est la présence d’ailes très fines et transparentes, ornées de nervures délicates, qui leur confèrent un aspect presque soyeux sous la lumière. Les antennes longues et segmentées sont également caractéristiques, souvent plus développées chez les mâles adultes.

La distinction entre les larves et les imagos repose sur plusieurs éléments. Les larves, dépourvues d’ailes, ressemblent à de petits vers translucides ou orange, et vivent dissimulées à l’intérieur des tissus végétaux. Elles mesurent rarement plus de 2 millimètres et se nourrissent en creusant des galles ou déformations typiques dans les feuilles, tiges ou bourgeons. Les imagos, en revanche, émergent à l’extérieur des plantes et sont principalement visibles sur les feuilles, autour des bourgeons, ou près des zones où les larves ont causé des dégâts. L’identification des cécidomyies sur le terrain nécessite donc une inspection minutieuse des plantes hôtes, en particulier lors de la recherche de symptômes tels que galles, enroulements ou zones de décoloration, véritables indices de la présence cachée de ces insectes fascinants.

Cycle de vie et reproduction

Le cycle de vie des cécidomyies illustre parfaitement l’adaptabilité remarquable de ces insectes aux environnements variés qu’ils colonisent. Tout commence par la reproduction : la femelle choisit soigneusement des sites favorables, souvent des tissus végétaux jeunes, pour y déposer ses œufs, généralement en groupes compacts. Après une courte incubation, les larves, de minuscules organismes translucides, émergent ; elles pénètrent aussitôt dans les tissus de la plante hôte, où elles se nourrissent intensément. Cette phase larvaire peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon les conditions environnementales et l’espèce. La larve, en se développant, provoque souvent la formation de galles caractéristiques, véritables « maisons » nutritives et protectrices.

Lorsque la larve atteint sa maturité, elle se transforme en nymphe. Cette étape de métamorphose est décisive : la nymphe, immobile et protégée par une enveloppe rigide, subit une transformation morphologique profonde aboutissant à l’émergence de l’imago, l’insecte adulte ailé. L’imago, généralement de petite taille et à la vie éphémère, a pour mission principale de se reproduire. La fécondation est souvent rapide et les cycles générationnels, très courts, permettent aux cécidomyies de proliférer rapidement, parfois avec plusieurs générations par an. Cette succession d’étapes, de l’œuf à l’adulte, associée à la capacité d’adapter la reproduction à diverses plantes hôtes, confère aux cécidomyies une grande plasticité écologique et un rôle parfois déterminant dans les écosystèmes.

Rôle écologique des cécidomyies

Les cécidomyies occupent une place singulière dans l’écosystème en raison de leur capacité à induire la formation de galles sur de nombreuses espèces de plantes. Ces galles, véritables microhabitats, offrent non seulement une protection aux larves, mais modifient également les propriétés physiologiques des végétaux hôtes. Les interactions entre les cécidomyies et les plantes sont souvent le résultat d’une symbiose complexe, au sein de laquelle le développement de la larve influence la croissance et la distribution des tissus végétaux. Par ailleurs, les galles hébergent fréquemment d’autres organismes, tels que des parasitoïdes, des prédateurs ou des micro-pollinisateurs, générant ainsi une dynamique trophique diversifiée. Les cécidomyies jouent aussi un rôle dans le contrôle naturel de certaines populations végétales, favorisant ou limitant la reproduction de plantes selon les relations établies. À travers la richesse des interactions qu’elles créent avec d’autres groupes d’organismes, elles contribuent grandement à la structuration et à la résilience des communautés écologiques.

Problèmes en agriculture

Dans le domaine agricole, les cécidomyies constituent un ravageur redouté, particulièrement sur les cultures sensibles telles que les céréales, les légumes ou certaines plantes ornementales. Ces insectes, par la ponte de leurs œufs et le développement des larves à l’intérieur des tissus végétaux, provoquent des dégâts visibles : galles, déformations, ralentissement de la croissance, voire destruction des parties touchées. Les blés, orge, pois, haricots et laitues figurent parmi les cultures fréquemment affectées, entraînant des pertes économiques notables pour les agriculteurs. La prévention repose avant tout sur la surveillance régulière des parcelles, l’utilisation de variétés résistantes, la rotation des cultures et l’application raisonnée de traitements biologiques ou chimiques lorsque cela s’avère nécessaire. Un diagnostic précoce s’avère déterminant pour limiter la prolifération des cécidomyies et préserver la productivité agricole.

Méthodes d’observation et d’étude

Pour étudier les cécidomyies, les spécialistes en entomologie appliquée adoptent des techniques précises afin d’assurer une observation rigoureuse de ces insectes souvent discrets et de petite taille. La première étape consiste à procéder à la collecte d’échantillons, généralement réalisée directement sur les plantes-hôtes, où se forment les galles caractéristiques causées par les larves. L’utilisation du piégeage, notamment par pièges adhésifs ou à phéromones, facilite la capture des adultes en milieu naturel pour une observation différenciée selon les cycles de vie. Une fois les échantillons recueillis, ils sont soigneusement examinés à l’aide de loupes binoculaires, cet instrument permettant d’étudier en détail la morphologie et le comportement des cécidomyies. L’analyse approfondie se poursuit au laboratoire, où les observations sur la biologie, la génétique et les interactions écologiques sont menées grâce à des protocoles scientifiques standardisés. L’ensemble de ces méthodes d’étude contribue à enrichir la connaissance sur la diversité, l’écologie et le rôle des cécidomyies dans les écosystèmes, tout en fournissant des données essentielles pour la gestion des populations pouvant impacter l’agriculture ou la sylviculture.

Articles similaires